秦風(fēng),從大莊草原刮過

左昊蘇

(一)

心靈再神往已久如果遲遲不能邂逅,你只會(huì)是鄉(xiāng)間村莊的又一個(gè)重名而已!

如果不是雨云低垂北風(fēng)獵獵,你也不會(huì)是瑟瑟縮縮昏昏欲睡的樣子!

大莊,我來了!

大莊,一個(gè)村莊的名字。這個(gè)白開水一般的名字,就像球娃、女娃、張家娃、王家娃、六十子、七十子一樣,非常民俗且辨識(shí)率不高,可能是你,可能是他或她,可能誰也不是,僅是一個(gè)名字或僅供一時(shí)之用而已!遠(yuǎn)的不說,與楊家寺一山相隔的秦嶺,也有大莊村(當(dāng)?shù)亟腥渭掖笄f),乃晚清著名學(xué)者、詩人、書法家、教育家、“隴南文宗”任其昌的故里。兩個(gè)“大莊”之間,無非相隔十多個(gè)“小莊”而已!

如今的大莊,應(yīng)該還保存著多年前“大莊”的樣子:背倚陽坡,應(yīng)該是原來的姿勢;四面環(huán)翠,應(yīng)該是原來的樣子;房前屋后綠樹成蔭、雞犬相伴,應(yīng)該是原來的畫面;偶爾的一兩聲蟬鳴鳥語、牛哞馬嘶,像村莊的響鼻或囈語,向緩慢的光陰喊到,也應(yīng)該是原來的場景!就連保持著原色的土坯房,讓整個(gè)村莊像一塊帶皮的翡翠,視之悅目,把玩有味!那些或高或矮、或?qū)捇蛘膲γ妫缣欤欢ㄊ切╆柟獾溺R子,以亮度顯示溫度;陰天,一定是些村莊的鏡子,以深淺預(yù)報(bào)天氣;夜晚,一定是些月光的鏡子,以平仄變換節(jié)氣!當(dāng)我或者我們走過,那些墻,也一定是些歷史的鏡子,以滄桑涂抹歲月!

此刻,陰云密布下的草原是安靜的,被鏡頭和驚喜聚焦的大莊是安靜的,散步覓食的麻雀是安靜的,白楊樹頂?shù)南铲o窩是安靜的,早于節(jié)氣飄落的槐樹葉子是安靜的,那個(gè)氈帽蓋住銀發(fā)、佝僂著腰背,手拄木棍、穿著粗布對襟衣服和布鞋,從鏡頭里緩慢穿過回家的老人是安靜的。我們喊她“婆婆”,她不應(yīng);喊她“老人家”,她沒有回頭;喊她“奶奶”,她沒有放慢腳步。有人還想喊,但她已邁上石頭壘砌的臺(tái)階,推門而入。在片刻的思維斷層,整個(gè)畫面,和土坯房一樣,毫無表情,無法預(yù)料。唯一的色彩和動(dòng)感,就是朝南的主房掛著粉紅色的門簾,嶄新奪目,隨風(fēng)起舞,似乎在與我們互動(dòng)或是回應(yīng),或者只是風(fēng)與門簾之間的嬉戲,更或者僅是門簾孤芳自賞自娛自樂罷了!

大家都屏住呼吸,期待老人能走進(jìn)向陽的北房,在掀簾時(shí)停頓或回眸一瞬,而終究,期待只是一聲聲釋放期許的呼吸。老人應(yīng)該住在她剛繞過的西房。西房掩映在鄰宅及院墻之中,看不清面容和背墻,只見簡易的屋脊上灰褐色的舊瓦。墻體外,朝南的炕門,有過煙薰火燎的痕跡,卻被木塊或石塊關(guān)住!難道連炕洞也是安靜的,熄滅了內(nèi)心的欲火,閉嘴不語?只是臨溝的南墻,已屬暮年,墻體被掛著大石塊的圓木頂著腰,它沒有說疼,但我知道它在喊:疼!這樣的房子,住著一位拄著木棍的古稀老人,是何等的契合。可是契合之外呢,總有種說不出的悲愴和傷感!

扎馬步聚焦多時(shí)的詩人欣梓直起腰來,說老人耳朵背,聽不見。我想,一雙聽不見外界聒噪的耳朵是安靜的,心靈是安靜的,生命也是安靜的。但是細(xì)想,我們一行二十余人,在她對面的山道上晃動(dòng),甚至有人高談闊論,即使耳不聰,難道目不明,視而不見嗎?或許,老人住在這里,就是喜歡清靜,不喜喧鬧和討擾。就喜歡聽雄雞報(bào)曉,看風(fēng)拭庭塵,過寒有熱炕,熱有樹蔭,渴有山泉,饑有田蔬,行有藜杖,住有茅屋的田園生活!平日,時(shí)有兒女親戚前來探望,或小住一月半載,何需用手機(jī)花錢聊家常。晨昏之間,時(shí)有各種野鳥爭鳴悅耳,何需費(fèi)時(shí)費(fèi)眼看那些不男不女哼哼嘰嘰,唱些糜糜之音堵心!她不慌不忙,從眾人目的不一的鏡頭和注視中從容回家,這是何等的淡定和從容!既無好奇之心,亦于取悅他人之意,需要多大的一個(gè)心域空間,來安放這樣一顆淡泊寧靜之心!

老人回家了,心靈也回歸了!我相信,能關(guān)住耳目之人,一定是超凡脫俗、洞明世事之人,也一定不會(huì)是庸人自擾、不甘寂寞之人!老人不懂不忙,卻讓聚焦的鏡頭和眼睛慌了,十余秒的平靜,開出了一朵朵不曾期許的漣漪!之后,開始涌動(dòng)快門的“咔嚓”聲和上眼皮與下眼皮、上嘴唇與下嘴唇的開合聲!我想,快門能讓瞬間變?yōu)橛篮悖茏屢粫r(shí)之“動(dòng)”變?yōu)橛谰弥?ldquo;靜”。那眼睛、嘴巴、耳朵、鼻子的開合和心靈的悸動(dòng),應(yīng)該也是對美好景物和事物,從視覺、聽覺、味覺、觸覺、嗅覺、直覺、感覺等360度的立體掃描。被這么多“掃描儀”強(qiáng)大的“X”光輻射,我就不信,綠皮膚綠血液,甚至連體味也是青草味道的大莊村,就不會(huì)把羞澀和紅暈悄悄藏在草叢里或院門前,竄出幾朵紅紅的花,或現(xiàn)出幾捧粉粉的瓣來?

眼前的大莊,與其說是大莊村,不如說是大莊的“殼”,或者“蟬蛻”。因?yàn)閹啄昵埃摯逡言陔x楊家寺鎮(zhèn)不遠(yuǎn)的地方異址新建,村民們“破繭成蝶”,住上了樓房,讓他們的子孫在知道在大莊之外,還有更大的村鎮(zhèn)、集市和城市,與現(xiàn)代氣息更近了一步。留在老莊的,除了牧者,就是頤養(yǎng)天年或守“根”的不多幾位老者。他(她)們心目中以及意念中的大莊,應(yīng)該就是現(xiàn)在這個(gè)樣子,安靜、隨性、緩慢,哪怕在外人看來,還有些許的落寞、孤獨(dú)和悲愴,而身在其中,亦樂在其中,豈是我等旁觀者以一己之私妄加猜測或評論的!就如我們剛才“目擊”過的這位“證人”,她的淡定,豈是我們曾經(jīng)預(yù)料過的。

但我總覺得,搬走的僅是大莊大部分的“軀體”,而真正大莊村鮮為人知的歷史、歲月的積淀變幻、口口相傳或潛移默化的民風(fēng)民俗等“魂魄”,是輕意或者短時(shí)間帶不走的,會(huì)在較長的一段時(shí)間內(nèi)留藏在“蟬蛻”里。大莊新村,必然會(huì)在新的環(huán)境和秩序里,隨著地域文化、生活習(xí)慣、思想觀念等融合和碰撞,孕育出新的魂魄來。對于那些年幼的孩子而言,他們肯定更樂于接受更加優(yōu)美便捷、色彩豐富的新家。“蟬蛻”,只會(huì)是蒲公英的種子,吹一吹就散了、就淡了!盡管落地的那些種子里,承載著老一輩的心血和精氣神,但長出的苗,已經(jīng)是與時(shí)代同呼吸的新苗了!原來的“蟬蛻”,就像老家之于我,更多的是一種記憶和回味!不是回不去,是不可能回去,就像我們永遠(yuǎn)不可能生活在童年里!

在那位老人消失于視線后,忽然,我想起了我的祖父。他在金融系統(tǒng)工作一生,不管是在職還是退休后,總會(huì)抽時(shí)間回老家在地里勞作幾天。甚至古稀之年,早晨也要帶著干糧和水,獨(dú)自一人去尹家灣的溝邊開荒種樹,中午返回,下午如是。父親勸了幾次,被祖父好好地“收拾”了數(shù)頓。而我,有時(shí)也學(xué)著父親的腔調(diào)勸,祖父不言不語,只會(huì)盤腿坐在墻角,吧噠吧噠吸旱煙,再把由口入肺的煙霧,從鼻孔里慢慢呼出來。等父親走后,他嚴(yán)肅的臉上有時(shí)會(huì)開一朵微笑之花,然后拍拍我的頭,慢騰騰地說:娃兒,你不懂的,地是咱莊農(nóng)人的根,咱可不能四體不勤、五谷不分,把根丟了啊!或許祖父當(dāng)時(shí)想表達(dá)的,用流行語似乎可以這樣表達(dá):爺挖的不是荒地,而是家訓(xùn)……現(xiàn)在想想,我依然不懂祖父的護(hù)“根”行動(dòng),或許是懼怕體力勞動(dòng)的我,對土地感情不夠深!

如今,祖父種的樹郁郁蔥蔥,綠遍一條溝,稍有陰雨,便會(huì)泉水叮咚、野菇叢生。旁邊祖父開過的荒地和原有的地,也都已流轉(zhuǎn)給了農(nóng)業(yè)合作社,種上了連翹和其他藥材。每每回老家去,我總會(huì)抽空到尹家灣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),有時(shí)是去挖野菜或摘野果,有時(shí)什么都不是,只是去看看。每當(dāng)無意或有意瞥到那片小樹林,記憶滿是樹林的前生——東方魚肚露白,尹家灣的荒草灘上,祖父吧嗒吧嗒抽完旱煙,干咳幾聲,再揮舞鋤頭勞作的身影!那個(gè)身影,早已歸于黃土融入土地,而他種過的槐樹林,如不遭天災(zāi)人禍,必將在每個(gè)寒來暑往之時(shí),初春發(fā)芽,暮春開花,仲夏滴翠,秋涌金波……

站在大莊山頂,向下俯瞰,大莊,這個(gè)僅有五、六十戶人家、簇?fù)矶拥拇遄樱瑝蛐〉模〉较褚粦?ldquo;大戶人家”,小到多年來沒有多少人知道它、留意它、關(guān)注它、留戀它!原地轉(zhuǎn)身,舉目遠(yuǎn)眺,它身后300多公頃草原、成千上萬的牛羊和馬匹,還有那可算可不算的藍(lán)天白云涼風(fēng)加零輻射和生態(tài)氧,以及傲慢的鷹、過路的雁,讓你不得不舉起大拇指說,大莊真大!

同行的向?qū)В故谴笄f人。我隨口問了句:你搞養(yǎng)殖著沒?

他憨憨一笑說:養(yǎng)的牛。

幾頭?我又問。

一百多頭。牦牛!說完,他還是憨憨一笑。

一百多頭,已讓我驚訝,后面補(bǔ)充的“牦牛”二字,更讓我震驚!看看,這就是大莊人,憨厚老實(shí),卻又深藏不露。他們心中沒有海,卻有比海更加波瀾壯闊的草原。況且,海的波瀾壯闊是一時(shí)的,是變幻不定的,雖刺激但暗含未知的風(fēng)險(xiǎn),還得借風(fēng)勢。而草原的波瀾壯闊,是亙古的,是定格的,更是可以觸摸和親近的,可以是溫床,可以是港灣,也可以是一個(gè)不問結(jié)果的“白日夢”……

(二)

大莊草原,我來了!

欲到大莊草原,必先過大莊村這“關(guān)”。大莊村,大莊草原帶鎖的咽喉,它如果閉上嘴,就會(huì)亮出牌子:謝絕入內(nèi)——草原你是看不了的;如果你沒有鑰匙,它依然會(huì)亮出牌子:此路不通——草原你還是看不了的!所以,在大莊村,請保持安靜,別讓路旁松散的沙土說出“ON”;見了大莊村的村民,不管大人小孩,不管緩慢徐行還是行色匆匆,請一定側(cè)身讓道,因?yàn)樗麄儾攀遣菰酪u的主人,他們每個(gè)人,不是大莊村的土地公,就是大莊草原的山神爺!

我一直覺得,大莊村是頭顱,草原是軀干。大莊村搖頭,草原則擺尾;大莊村安靜,草原肯定平靜。不管是曙光還是月光,先觸摸到大莊村,爾后,草原才能被點(diǎn)亮、被喚醒。

如果說草原因大莊村得名,不如說大莊因草原揚(yáng)名。沒有草原,大莊村只會(huì)是大莊村,活在楊家寺的歷史和記載里。或者,還能在秦州區(qū)的行政地圖上占據(jù)一個(gè)蠶卵的位置。它再大,也只是楊家寺最偏遠(yuǎn)的一個(gè)村。至少從我的耳聞里,止目前,大莊村還沒能出現(xiàn)自我揚(yáng)名的事兒。而草原,不管叫大莊草原也好,叫楊家寺草原也罷,它都是那么寬闊寧靜、美麗迷人。這樣的不凡之地,一定會(huì)像不凡之人,會(huì)有不凡的際遇,躲不過“慧眼”的某次“鎖定”。就像西施,本名叫施夷光,文人雅士稱之“沉魚”。但不管叫啥,都改變不了她讓時(shí)光銘記、讓歷史驚艷的顏值,改變不了中國歷史上四大美女“榜首”的待遇,也就躲不過被人羨慕嫉妒恨這個(gè)“劫”。而后,也就有了歷史上最早的娛樂節(jié)目——“模仿秀”之東施效顰。

當(dāng)然,被“慧眼”鎖定既是偶然中的必然,也是必然中的偶然。正如曾經(jīng)大鬧天宮的“齊天大圣”悟空先生,被囚五行山下之時(shí),也得遙遙無期苦等三藏法師渡化;在未成斗戰(zhàn)圣佛之前,頭上還得戴個(gè)金箍。所以說,天下之事,許多時(shí)候,繞不開“機(jī)緣”二字。要贏得這可遇而不可求的“機(jī)緣”,也得經(jīng)歷時(shí)間上的磨煉、形體上的鍛煉、心性上的修煉、意志上的錘煉。說不定,真有那么一日,大莊草原經(jīng)過“精煉”,一“火”而“紅”,走出大莊、走出楊家寺,連升兩級(jí),叫秦州草原也不是沒有可能的。

到那時(shí),大莊草原,將不再是待字閨中羞澀靦腆的懷春少女,而應(yīng)該是顧盼生輝、落落大方、矜持有度、善解人意的絕色佳人。你離得近些時(shí),她會(huì)如風(fēng)似月離你遠(yuǎn)些,讓你浮想連翩、可望而不可及;你走得遠(yuǎn)些時(shí),她會(huì)脈脈含情注視你,讓你魂不守舍、為伊消得人憔悴!

未來之事,畢竟像草原頭頂?shù)脑贫?mdash;—變幻莫測,還是先回到現(xiàn)實(shí),說說公元2018年的大莊草原。

我老家在秦嶺鎮(zhèn)硯臺(tái)山下,與楊家寺相隔十多分鐘的車程。且兩鎮(zhèn)逢集日均為農(nóng)歷二五八,這不管是巧合還是人為,都顯得愜意溫暖,讓兩鎮(zhèn)不像鄰居,像兩兄弟。準(zhǔn)確地說,應(yīng)該是三兄弟,還有牡丹鎮(zhèn)。當(dāng)?shù)厮渍Z說:秦牡楊,莫商量。不是沒有商量的余地,而是不分彼此不用商量之意。所以,作為邑人,多年來,聽聞大莊草原“芳名”已久,也曾和朋友謀劃過多次,卻一次都未成行,是何原因呢?

遠(yuǎn)的不說,近處張家川的關(guān)山草原、甘南的桑科草原我都去過。大莊草原近若眼底,我為什么就一直沒去過呢?想了想,應(yīng)該是覺得它與我相距不遠(yuǎn),說去就能去,不費(fèi)吹灰之力就能實(shí)現(xiàn),也正因?yàn)樘菀讓?shí)現(xiàn),缺乏挑戰(zhàn)性和吸引力,所以也就沒有列入旅游的“攻略”里。此理,正如我們?nèi)烟业卣獧烟遥ú皇峭担膊皇丘嚥粨袷常话闱闆r下,每個(gè)人都不會(huì)摘近在手旁的,而是摘高處和遠(yuǎn)處的,總想著高處的離陽光雨露更近,肯定又紅又甜;遠(yuǎn)處樹上的鮮有侵略少有賊手,肯定更大更紅。這種現(xiàn)象,專業(yè)名詞應(yīng)該叫什么效應(yīng),但我“百度”了好久,連“搜狐”都用上了,也沒查出個(gè)名堂來,索性就叫作“燈下黑”現(xiàn)象吧!

在去大莊草原的路上,讓更加深切地理解了一個(gè)詞:曲徑通幽。從西垂古鎮(zhèn)楊家寺沿河一直西行30華里左右,就到了卯水河南支流的發(fā)源地大莊村。其間除過不多的穿村水泥路,其余全是沿河傍山而行,徑真的可謂“曲”。大莊村位居幽谷陽坡,很幽靜、幽雅;大莊草原碧草連天、遠(yuǎn)山入云,可謂幽渺、幽遠(yuǎn),真乃尋幽探勝之地。幸好,此徑“曲”得恰到好處。因?yàn)椋绻麖教峭ㄍ木筒粫?huì)是幽谷,不會(huì)是幽境獨(dú)具的幽情雅趣,許多時(shí)候會(huì)是半途而廢、無功而返的一個(gè)超現(xiàn)實(shí)主義“幽默”!

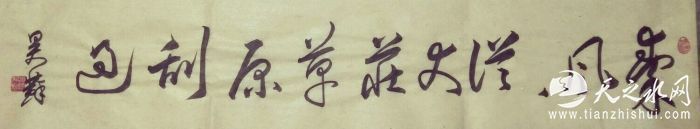

在半路的土盆村,我們搞了個(gè)“文藝潤心”活動(dòng),給三戶貧困戶送去了書法作品。三戶貧困戶,房屋雖舊,但正屋都懸掛著當(dāng)?shù)貢視鴮懙闹刑茫總€(gè)房門上,都貼有已掉色的手寫對聯(lián),廊檐下,或盆或罐,種著迎春花、“地蓬”(學(xué)名平枝荀子)、“水迎”(學(xué)名衛(wèi)矛)等盆景,長勢良好且都修剪有型。他們雙手小心翼翼地接過書法作品后,喜悅之情喜愛之意溢于言表。這小小的幾個(gè)細(xì)節(jié),都無言地折射出一個(gè)地方的文化底蘊(yùn)和精神風(fēng)貌。物質(zhì)的貧困不可怕,那是短暫的,是容易改變的,勤勞可治愈;而精神的貧困是可怕的,那是頑疾,錢再多也難救。土盆村的人,即使身無分文,身上亦有文化的光芒。楊家寺,不愧為西垂古鎮(zhèn)、文化之鄉(xiāng)。

活動(dòng)畢,在村巷中碰到一位胳膊挽著菜籃的中年婦女,我隨口問了句:大莊草原怎么樣?

就那樣,一片大得很的草灘灘。她邊走邊說。

一路上,我一直在想這句話。我覺得她說得沒錯(cuò)。草原,就是大片大片的草灘。她為什么沒有我們這么激動(dòng),因?yàn)樗蜕钤谶@里,這叫熟視無睹,距離產(chǎn)生美而已。

看到采風(fēng)的消息,一位朋友留言說:大莊草原美是美,就是牛糞多。

朋友又說了句大實(shí)話。但細(xì)想,草原上如果沒有牛糞,肯定不會(huì)有牛,牧者可以讓領(lǐng)頭牛羊把牛群羊群帶出帶回,但解決不了它們隨地大小便的習(xí)性。有數(shù)以千計(jì)的牛羊,肯定會(huì)有數(shù)以萬計(jì)的糞便。草原以軀體滋養(yǎng)牛羊,牛羊以糞便滋養(yǎng)草原,表面看似不夠平等,其實(shí)各取所需,和諧共生——天道如此。

蒼穹之下,草原如錦,風(fēng)吹草低見牛羊。不由得你會(huì)唱起“藍(lán)藍(lán)的天上白云飄,白云下面馬兒跑……”如再有牧笛盈耳,清風(fēng)徐徐,觀舞者衣袂飄飄,如飛天駕臨;聞歌者聲若天籟,似祥云吐瑞。此情此景,如詩如畫,美侖美換,真會(huì)有沉醉不知?dú)w路之感!但是,興盡困乏之際,那些剛剛自由自在、吸引鏡頭的牛羊,會(huì)在一些人的欲望和想象中,散發(fā)出木炭、孜然和烤羊肉的味道——人性亦如此!

再者,生存和生活,有時(shí)真能遮擋住美本身,以及發(fā)現(xiàn)美的眼睛。許多時(shí)候,我們不僅會(huì)忽略身邊的美,甚至刻意放大瑕疵,忽略掉瑜。就像我們會(huì)因嘮叨而忽略母愛,會(huì)因嚴(yán)厲忽略父愛,會(huì)因成績而忽略孩子的其他優(yōu)點(diǎn),會(huì)因苛刻忽略他人長處。有時(shí),我們還會(huì)因自己的愚昧忽略別人的聰慧,會(huì)因自己的狹隘忽略別人的寬容,會(huì)因自己的短板忽略別人的博學(xué),會(huì)因自己的慵懶忽略別人的奮斗!

就像現(xiàn)在,如果有鄉(xiāng)友問你:城里好不好?

你肯定會(huì)說:好什么好,把人就熱死了,還是鄉(xiāng)下好——我們由于天氣炎熱帶來的不舒服,這種無法抗拒的自然現(xiàn)象,而忽略了城市其他方面的好。

采風(fēng)結(jié)束后,大莊草原的秀姿玉容,趙安生先生依托天之水網(wǎng),先后在新浪、網(wǎng)易、搜狐、鳳凰等網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行了重磅推介。采風(fēng)團(tuán)的作家和攝影家,也都爭先恐后,以圖片和文字,向外介紹大莊草原。非常令人欣慰的是,通過大家的真情感染,采風(fēng)后不多幾天,已有多批游客沿著我們走過的足跡,去體驗(yàn)和欣賞我們眼中和心中的大莊草原。也有一些投資商,目光已盯向了大莊草原。

又幾日后,我向一位年輕有為的商業(yè)圈朋友推介大莊草原,想著給他提供一些商機(jī),給大莊草原一次發(fā)展的機(jī)會(huì)。朋友聽后說,這么好的地方,何必去開發(fā),何必把美麗的大草原變成一個(gè)丑陋的垃圾場?

朋友說得很有道理,難得他更看重生態(tài)效益,看輕經(jīng)濟(jì)效益。其實(shí)我的出發(fā)點(diǎn)和他的落腳點(diǎn)是一回事,那就是我們必須堅(jiān)守綠水青山就是金山銀山的理念。但我們還要讓水更綠山更青,生態(tài)更好環(huán)境更優(yōu)。我意念中的大莊草原,應(yīng)該除讓它保持現(xiàn)有的這種“天然”狀態(tài)外,還應(yīng)有相應(yīng)的吃住行游購?qiáng)实呐涮自O(shè)施,適度、生態(tài)地進(jìn)行開發(fā)。不以攫取經(jīng)濟(jì)利益或破壞生態(tài)為目的或代價(jià),而是給草原劃出生命線,給游人劃出紅線和底線,讓草原之美得以盡情展示和綻放,永葆強(qiáng)大的生命力,也讓游人在對美的回應(yīng)和感受中,得到心靈的凈化,釋放掉浮躁和虛假,享受詩意人生。如果達(dá)不到這個(gè)目的,真的,倒不如不為外人所知,聽天由命,隨遇而安好了!如果適得其反,那我們所有的積極努力,只會(huì)是當(dāng)了一次幫兇,或者做了一個(gè)從犯!

大莊草原很大嗎?其實(shí)不大,胡亂走那么一兩天,無非走到甘谷、武山,或者到了隴南禮縣的固城。

(三)

這廣袤的大莊草原,也是景東馬場的一部分。

景東馬場,是秦人贏非子牧馬的地方。這個(gè)贏非子,何人也?他的第三十六代孫秦始皇比他名氣大多了。那三十六代是個(gè)什么概念?可以這么說,從前891年贏非子始建秦國,到秦始皇前246年繼位,期間相隔645年;換句話說,從贏非子前846年卒,到秦始皇前246年生,之間整整相隔600年。從小聰慧的贏非子,憑著繼承自他父親贏大絡(luò)養(yǎng)馬的天賦,在這廣闊的草場,頭戴“御馬監(jiān)主事”這頂官帽,享受副縣級(jí)調(diào)研員這個(gè)待遇,盡心盡力為周孝王當(dāng)了五年馬夫。而后,贏非子在秦邑建立了秦國,成為秦國的首君。

這個(gè)滋養(yǎng)過秦人馬匹的地方,再嫩的草,都有千年以上的根基;再細(xì)碎的花,都聽過秦人的吹角。

從大莊村附近涌出的潺潺溪水,當(dāng)?shù)厝朔Q之為南河,南河一路向東歡奔,匯入卯水河再入西漢水,最后歸于長江。可以說,這里是長江的一個(gè)細(xì)小源頭,它不僅滋養(yǎng)了西漢水流域的人畜與歷史,更是讓它滋潤過的這片肥美的草場,成為大秦帝國發(fā)展壯大的堅(jiān)強(qiáng)后盾,可以這樣說,大莊草原,是大秦帝國最大的軍需廠,沒有這片神奇的土地,贏非子能耐再大,也難為“無米之炊”,只會(huì)仰天長嘯:英雄無用武之地!

“今人不見古時(shí)月,今月曾經(jīng)照古人。”站在草原高處,我分明感到:有強(qiáng)勁的秦風(fēng),從大莊草原刮過。

其時(shí),時(shí)值盛夏時(shí)節(jié),我們這些從“火星”上走來之人,一個(gè)個(gè)都像剛出鍋的饅頭,衣衫單薄,蒸氣騰騰。來到這里,頭頂陰云密布,時(shí)有零星雨滴,四周的天際,可見縷縷藍(lán)天,偶見麗日把目盡處的山巒照亮。我在想,頭頂這么大的云朵,是鍋蓋,要把大莊草原蓋住,還是一把遮陽傘,為大莊草原撐起一方晴空?再或者,這就是當(dāng)年贏非子那頂“御馬監(jiān)主事”的官帽。能戴如此特大號(hào)官帽的人,肯定絕非凡人,你看,他后來成為了天之子。但,陰云密布下的大莊草原真的冷——是冷,不是涼。我們這些人,只能在雀躍中歡呼,在奔跑中取暖,多希望自己是一個(gè)包裹著多層粽葉的粽子,但終究不是,只能當(dāng)一只幸福、幸運(yùn)而又快樂的寒號(hào)鳥!

舉目四望,在這綠韻激情燃燒的曠野里,不管是牛,還是馬或者羊,它們都有著從容的步態(tài),片刻地注視里,不僅有藍(lán)天白云和青草百花,更有詩與遠(yuǎn)方。

這么大的一個(gè)草原,除了放牧日月星辰、風(fēng)霜雪雨、春夏秋冬、馬牛羊鷹之外,應(yīng)該被一些溫潤的明眸去注視,被一些溫暖的大手去撫摸,被一些溫情的大腳去耕耘,再或者,被一些粗獷的嗓聲去高歌,被一些簡單的飯菜去喂養(yǎng),被一些恬淡的炊煙去親吻。

請帶走周身的塵埃和隱匿的心機(jī),把最純凈的靈魂,最干凈的夢想,最潔凈的奢望,和小草野芳隨意種植在一起,讓自己和陽光一般透明,惠風(fēng)一般和暢,做一匹沒有羈拌的馬駒,渴飲山洵清泉,饑食無垠青草,閑臥高崗,任云卷云舒,管它風(fēng)來風(fēng)往,多好!

大莊草原啊,這扯不斷的碧綠,流不完的翡翠,帶不走的清涼,飲不盡的安靜,吸不完的氧氣,都將永久地儲(chǔ)存在記憶和想象中!我真怕自己身上殘留的農(nóng)藥和毒素,讓這一方已經(jīng)習(xí)慣了沒有狼煙和殺戮的凈土,多了些無法拒絕的驚悚和無奈!

忽然想,大莊草原就是一張棋桌,來自秦州、甘谷、武山、固城的四位縣級(jí)棋手,腳踏這片伏羲爺曾經(jīng)俯察過的沃土,頭頂女媧娘娘曾經(jīng)用五彩石補(bǔ)過的天空,呼吸著具有濃濃秦風(fēng)秦味的空氣,牛羊?yàn)樽樱跓o限的時(shí)光里,下一盤無謂輸贏的棋……

作者介紹:左昊蘇,80后,天水市秦州區(qū)文聯(lián)主席、《秦州文藝》主編。文學(xué)、攝影、書法作品散見于《十月》《詩選刊》《星星》《詩歌月刊》《飛天》《中國書畫報(bào)》《書法報(bào)》等報(bào)刊,有詩作入選《新時(shí)期甘肅文學(xué)作品選》《甘肅的詩》等選集,著有詩集《跟在春天背后》。

已有0人發(fā)表了評論